2025年1月31日に全国公開された映画『BLUE FIGHT 〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』(以下、『ブルーファイト』)は、格闘技イベント「ブレイキングダウン」を題材にしたバトルアクション作品として注目を集めた。

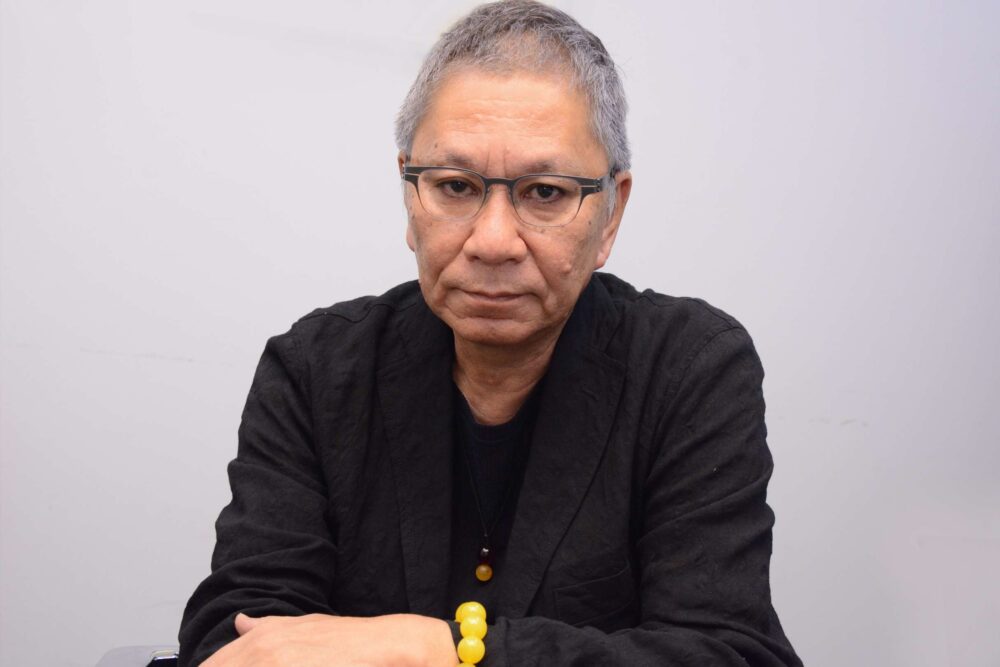

朝倉未来と溝口勇児がエグゼクティブプロデューサーを務め、『クローズZERO』の三池崇史が監督を担当するという豪華な布陣だったにもかかわらず、興行収入は期待を大きく下回り、2億円にも届かない結果に終わったとされている。

なぜこの映画は興行不振に終わったのか。その理由を、プロモーション、内容、市場環境、観客の反応など複数の視点から、順を追ってまとめてみる。

期待の高さと現実のギャップ

『ブルーファイト』は公開前から大きな話題を呼んでいた。ブレイキングダウンは「1分間で最強を決める」というコンセプトで若者を中心に熱狂的な支持を集めており、その人気を背景に映画化が発表された。

朝倉未来はYouTube登録者数300万人以上を誇るインフルエンサーであり、溝口勇児も起業家としての知名度を持つ。

さらに、三池崇史監督は『クローズZERO』で不良バトルジャンルの金字塔を打ち立てた実績があり、「『クローズZERO』を超える映画を作る」という意気込みが宣伝で強調されていた。

このような背景から、業界内外で高い期待が寄せられていたことは間違いない。

しかし、蓋を開けてみると、興行収入は初週末の土日合算で約5000万円程度と低調なスタートを切り、その後も勢いを増すことはなかった。

最終的な興行収入が2億円未満に留まったとすれば、製作費を回収できたかどうかも疑問が残る。

期待の高さに対して結果が伴わなかったこのギャップが、興行不振の第一の要因として挙げられる。

プロモーションの方向性とターゲットのズレ

映画のプロモーションは、主にブレイキングダウンのファン層を意識したものだった。

公式サイトやSNSでは、朝倉未来の名前を前面に押し出し、彼のスピーチに感銘を受けた少年たちが夢を追うストーリーが強調されていた。

また、オンライン特別上映(PPV)では出演者トークや限定スピンオフといった特典を用意し、熱心なファン向けのアプローチを試みた。

しかし、これが一般の映画観客に十分に届かなかった可能性がある。

ブレイキングダウンの視聴者は、主にYouTubeやSNSで無料コンテンツを楽しむ20代前後の若者層が中心だ。

一方、映画館に足を運ぶ観客層は、家族連れやデート目的の幅広い年齢層を含んでいる。

『ブルーファイト』の宣伝がニッチなファン層に偏りすぎた結果、映画館での鑑賞を前提とした一般層への訴求力が弱かったと考えられる。

実際、XやThreadsでの反応を見ても、「朝倉未来ファンだけど映画館に行くほどではない」「YouTubeで十分」といった声が散見され、ターゲット層の行動パターンとのズレが露呈した。

ストーリーと演出への評価の分かれ目

映画の内容自体も、興行不振の一因となった可能性がある。

『ブルーファイト』のあらすじは、濡れ衣で少年院に送られたイクト(木下暖日)とリョーマ(吉澤要人)が、朝倉未来の影響を受けてブレイキングダウン出場を目指すというものだ。

三池崇史らしいアクションシーンや不良文化の描写が期待されたが、観客の反応は賛否両論に分かれた。

Filmarksでの平均スコアは3.1点(5点満点)と平凡で、レビュー数は349件とそれほど多くない。

肯定的な意見としては、「アクションが迫力あって楽しめた」「新人俳優の熱演が良かった」といった声があった一方、「ストーリーが強引で無理やり感がある」「ブレイキングダウンの魅力が活かしきれていない」といった批判も目立った。

特に、物語の動機が「朝倉未来に会いたい」に集約されすぎている点や、唐突な展開(例えば山田孝之の登場シーン)が不自然に感じられたとの指摘が多かった。

三池崇史の過去作『クローズZERO』が、不良たちのリアルな葛藤とユーモアを融合させた傑作として評価されたのに対し、『ブルーファイト』はテーマの深掘りが不十分だったとの印象を与えたようだ。

ブレイキングダウン自体の「1分間の熱狂」を映画の2時間枠に落とし込む難しさもあったのかもしれない。

新人俳優起用のリスク

キャスティングも興行不振に影響した一因と考えられる。

主要キャストである木下暖日と吉澤要人は、2000人規模のオーディションで選ばれた新人俳優だ。

木下は本作が俳優デビュー作であり、吉澤もダンスボーカルユニットのリーダーとしての活動が主で、俳優としての実績は限定的だった。

脇を固める俳優陣には篠田麻里子、土屋アンナ、金子ノブアキ、寺島進、高橋克典、GACKTといった知名度のある名前が並んだが、主役級のスター不在が観客動員に響いた可能性がある。

新人起用は、ブレイキングダウンの「名もなき荒ぶる男たちに光を当てる」というスピリットを反映した意図的な選択だった。

しかし、映画市場では知名度のある俳優が興行成績を左右することが多く、特に若者向けアクション映画ではその傾向が強い。『クローズZERO』が小栗旬や山田孝之といった人気俳優を起用して成功したのに対し、『ブルーファイト』の新人中心のキャスティングは、一般観客を引きつける力に欠けたのかもしれない。

市場環境と競合作品との競合

公開時期の市場環境も見逃せない。

2025年1月31日は冬休み明けの時期であり、映画館の客足が落ち着くタイミングだ。

さらに、同週末にはハリウッドの大作や邦画の話題作が上映されており、競合作品との競合が避けられなかった。

例えば、同時期に公開されたアニメ映画やシリーズ続編がファミリー層や若者を引きつけた可能性がある。『ブルーファイト』のターゲットである20代男性が、他の選択肢に流れたことも興行不振の一因と考えられる。

また、ブレイキングダウンのファン層が映画館ではなく、オンラインでの視聴を好む傾向も影響したかもしれない。

12月に実施されたPPV上映が一定の成功を収めた一方で、劇場公開への動機付けが不足していたとの見方もある。

映画館での体験を求める動機が薄かった場合、興行収入に直結する観客動員が伸び悩むのは自然な結果だろう。

製作費と興行収入のバランス

製作費に関する公式発表はないが、業界関係者の推測では、『ブルーファイト』の製作費は5億円から10億円程度と見られている。

三池崇史のアクション演出や豪華キャスト、ブレイキングダウンの実写化に伴う撮影コストを考慮すると、低予算とは言えない規模だ。

仮に5億円かかったとすれば、興行収入2億円では大幅な赤字となり、10億円であればなおさら回収が困難となる。

映画の興行収入は通常、製作費の2〜3倍が成功ラインとされる。『クローズZERO』は製作費約10億円に対し興行収入25億円以上を記録したが、『ブルーファイト』はその基準に遠く及ばなかった。

資金面でのリスク管理が不十分だった可能性も、興行不振を語る上で無視できない要素だ。

観客の反応とSNSでの評価

公開後の観客の反応は、興行不振を裏付ける一つの指標となる。

XやYahoo!知恵袋では、「なぜコケたのか」という質問が飛び交い、「需要がなかった」「宣伝がファン向けすぎた」といった意見が散見された。

レビューサイトでも、「期待したほどの熱量がなかった」「三池監督らしさが薄い」との声が上がり、ファン層以外への訴求力不足が指摘されている。

一方で、熱心なブレイキングダウンファンからは「朝倉未来の理念が伝わった」「新人俳優の頑張りが良かった」との好意的な声もあった。

しかし、これらの支持は少数派に留まり、口コミによる拡散力は限定的だった。

SNS時代において、観客のリアルタイムな反応が興行成績に直結する中、『ブルーファイト』は話題性を維持できなかったと言える。

ブレイキングダウン人気との乖離

最後に、ブレイキングダウン自体の人気と映画の失敗が必ずしも連動しない点も興味深い。

ブレイキングダウンはYouTubeでの再生回数が億単位に達する社会現象だが、その熱狂を映画に持ち込むのは別の課題だった。

1分間の試合が魅力であるイベントを、2時間の物語として再構築する難しさは想像以上に大きかったようだ。視聴者が求める「即時性」や「リアルさ」が、映画というフォーマットで薄れてしまった可能性がある。

また、朝倉未来の出演がカメオ程度に留まったことも、ファンの期待とのズレを生んだかもしれない。

彼を主役とするストーリーを期待した観客が、実際には新人中心の物語に戸惑ったとの声も聞かれる。ブレイキングダウンのブランド力を過信した結果、映画としての独自性が希薄になった側面も否めない。

今後の教訓と展望

『ブルーファイト』の興行不振は、いくつかの教訓を残した。

インフルエンサーの人気を映画に変換するには、ターゲット層の行動特性を慎重に見極める必要がある。

また、新人俳優の起用はリスクを伴うため、知名度とのバランスが求められる。さらに、競合作品や市場環境を考慮した公開戦略も重要だ。

今後、ブレイキングダウン関連のコンテンツが再び映画化される可能性はゼロではない。

その場合、『ブルーファイト』の失敗を踏まえ、より幅広い観客に響くストーリーや、朝倉未来の直接的な関与を増やすアプローチが検討されるかもしれない。

オンライン配信やPPVでの展開にシフトする選択肢もあり得るだろう。

まとめ

『ブルーファイト』が興行不振に終わった理由は、プロモーションの偏り、ストーリーや演出への賛否、新人俳優起用のリスク、競合環境、製作費とのバランスなど、複数の要因が絡み合った結果と考えられる。

朝倉未来や三池崇史といった名前を揃えた意欲作だったが、期待されたほどの観客動員には至らず、興行収入2億円未満という厳しい現実が残った。

ブレイキングダウンの熱量を映画に持ち込む試みは評価できるものの、その難しさが浮き彫りになった一作と言える。今後の展開に注目しつつ、この結果を冷静に振り返りたい。