2025年3月11日、日本政府は「情報流通プラットフォーム対処法」(以下、情プラ法)を閣議決定しました。この法律は、SNSやインターネット上のプラットフォームにおける誹謗中傷や偽情報の拡散を防ぐことを目的としており、2025年4月1日から施行される予定です。

本記事では、このSNS規制の詳細な内容や背景、そしてユーザーや事業者にどのような影響を与えるのかを、わかりやすく丁寧に解説します。SNSを日常的に利用する方や、ネット上の情報発信に関心がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

SNS規制の概要と目的

「情報流通プラットフォーム対処法」は、インターネット上の情報流通が社会に与える影響を踏まえ、特に個人の名誉やプライバシーを保護するための法律です。

総務省が主導し、2025年4月1日から施行されるこの規制は、大規模なSNSプラットフォームを対象にしています。具体的には、利用者数が1000万人を超えるような「大規模特定電気通信役務提供者」が適用対象とされ、X、Instagram、Facebookなどが該当する可能性が高いとされています。

この法律の目的は、誹謗中傷や虚偽情報の拡散といった問題を抑制しつつ、表現の自由とのバランスを取ることです。近年、SNS上でのトラブルが増加しており、匿名性を背景にした攻撃的な投稿や、根拠のない情報が拡散されるケースが問題視されてきました。政府は、これらの課題に対処するため、事業者側に一定の責任を課す形で規制を進める方針を打ち出しました。

閣議決定のタイミングと背景

2025年3月11日に閣議決定されたこの法律は、東日本大震災の追悼行事と同日に発表されたことで、一部で話題となりました。

X上では「政府が注目を避けるためにこの日を選んだのではないか」との声も見られ、議論を呼んでいます。

実際には、2024年から総務省がガイドライン案を公表し、意見募集を経て法整備を進めてきた経緯があり、計画的なスケジュールに基づいた決定と考えられます。

法律の具体的な内容

では、「情報流通プラットフォーム対処法」がどのような内容を含んでいるのか、具体的に見ていきましょう。この法律は、新たにユーザーの行為を直接禁止するものではなく、事業者に対する義務を強化する形を取っています。

以下に、主なポイントを整理します。

削除対応の迅速化義務

これまで、SNS上で権利侵害にあたる投稿(誹謗中傷やプライバシー侵害など)が報告されても、事業者の対応はまちまちでした。

削除までの時間が長引いたり、対応されないまま放置されたりするケースも少なくありませんでした。

4月1日以降は、事業者に以下の義務が課されます。

- 権利侵害の申し出を受けた場合、7日以内に削除するか否かを判断。

- 判断結果を申出者に通知。

このルールにより、事業者は迅速な対応を迫られることになります。

例えば、あるユーザーが「この投稿が自分への誹謗中傷だ」と報告した場合、プラットフォーム側は1週間以内に結論を出し、対応策を伝える必要があります。

削除基準の明確化と公表

これまで、どのような投稿が削除対象になるかは、各事業者の内部ルールに依存しており、ユーザーにとって不透明でした。

情プラ法では、事業者に以下を義務付けています。

- 削除基準を具体的に策定。

- その基準を公表し、透明性を確保。

例えば、「個人への侮辱」「虚偽情報の拡散」「過度な暴力表現」などが削除対象として明記される可能性があります。

ただし、基準の詳細は事業者ごとに異なるため、XやInstagramがどのような線引きをするのか、施行後に注目が集まります。

対象は大規模プラットフォームに限定

この規制は、すべてのインターネットサービスを対象にするわけではありません。総務大臣が指定する「大規模特定電気通信役務提供者」に適用され、小規模な掲示板や個人ブログなどは直接的な影響を受けない見込みです。具体的には、利用者数や影響力の大きさを基準に、XやYouTubeなどが規制対象となる可能性が高いです。

これまで問題なかったものがどう変わる?

2025年4月1日以降、「これまで問題なかったものが禁止される」という直接的な変化は法律上明記されていません。しかし、事業者の対応が厳格になることで、実質的に削除されやすくなる投稿が出てくる可能性があります。以下に、具体的な例を挙げてみます。

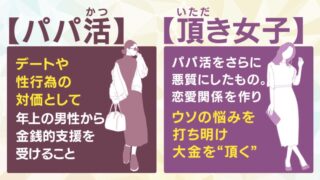

例1:曖昧な批判や悪口

これまで、「あの人は無能だ」「〇〇って最低」といった個人を特定できる投稿が、グレーゾーンとして放置されるケースがありました。4月1日以降は、こうした投稿が「誹謗中傷」とみなされ、削除申し出があれば迅速に対応される可能性が高まります。特に、基準が厳しく設定された場合、軽い批判でも削除対象になり得ます。

例2:根拠薄弱な情報や噂

「〇〇が不正をしたらしい」「この企業は怪しい」といった、事実確認が不十分な投稿も影響を受けるかもしれません。これまでは拡散されても放置されることが多かったですが、虚偽情報として報告されれば、7日以内に判断が下されることになります。

例3:過激なジョークや皮肉

ユーモアのつもりで投稿した内容が、第三者に不快感を与える場合も注意が必要です。例えば、「〇〇は生きてる価値ないね」といった過激な冗談が、削除申し出の対象になる可能性があります。事業者の基準次第では、こうした投稿が制限されるケースが増えるかもしれません。

ユーザーへの影響を考える

このSNS規制は、事業者への義務付けが中心ですが、ユーザーにも間接的な影響が及びます。以下に、具体的な影響を整理します。

投稿時の慎重さが求められる

投稿が削除されたり、アカウントが制限されたりするリスクが高まるため、言葉選びや情報の正確性に一層の注意が必要になります。特に、個人を批判する内容や、確証のない情報を発信する場合は、リスクを意識したほうが賢明です。

プラットフォームごとの違い

削除基準は事業者が独自に策定するため、Xでは許容される投稿がInstagramでは削除される、といった違いが生じる可能性があります。複数のSNSを利用するユーザーは、各プラットフォームのルールを把握しておくことが重要です。

小規模サービスへの影響は限定的

大規模プラットフォームが規制対象となるため、小規模なコミュニティサイトや個人ブログでは、これまでと大きな変化はないと考えられます。ただし、大手SNSでの発信が制限されると、ユーザーの一部が小規模サービスに移行する動きも予想されます。

施行までの流れと今後の注目点

情プラ法は2025年4月1日から施行されますが、具体的な運用は事業者の対応に委ねられています。

総務省はガイドラインを公表し、事業者が基準を策定する際の参考となる例示を示す予定です。

また、施行前には、各プラットフォームがどのような削除基準を発表するのかが注目されます。

一方で、表現の自由を制限する懸念から、オンライン署名やX上での抗議の声も上がっています。「規制が強すぎると言論が萎縮する」「基準が曖昧だと恣意的な運用になるのでは」といった意見があり、今後の議論の展開も見逃せません。

SNS規制の背景にある社会課題

この法律が閣議決定された背景には、SNSが社会に与える影響の増大があります。例えば、2020年代に入り、著名人への誹謗中傷が原因で深刻なトラブルが続発した事例や、選挙期間中の偽情報拡散が問題視されたケースが挙げられます。政府は、こうした課題に対応するため、事業者に責任を求める形で規制を強化したのです。

一方で、日本以外の国でも同様の動きが見られます。EUでは「デジタルサービス法(DSA)」が施行され、プラットフォームにコンテンツ管理の義務を課しています。情プラ法は、こうした国際的な潮流とも連動していると言えるでしょう。

まとめ:SNS規制への備え方

2025年3月11日に閣議決定された「情報流通プラットフォーム対処法」は、SNS上の権利侵害を防ぐための新たな枠組みです。

2025年4月1日以降、事業者の投稿管理が厳格化されることで、ユーザーも投稿内容に一層の注意が求められるでしょう。具体的には、誹謗中傷や虚偽情報とみなされうる発言を避け、プラットフォームごとの基準を確認することが大切です。

施行が近づくにつれ、総務省のガイドラインや各SNSの対応策が明らかになります。

最新情報をチェックしつつ、SNSを安全に活用するための準備を進めておくことをおすすめします。この規制が、インターネットをより健全な場にする一歩となるのか、今後の動向に注目です